2025年度 数学科リレー講座 初日

2025.08.19

今年度の数学科リレー講座は、「ルベーグ生誕150年記念」と銘打って開講されました。

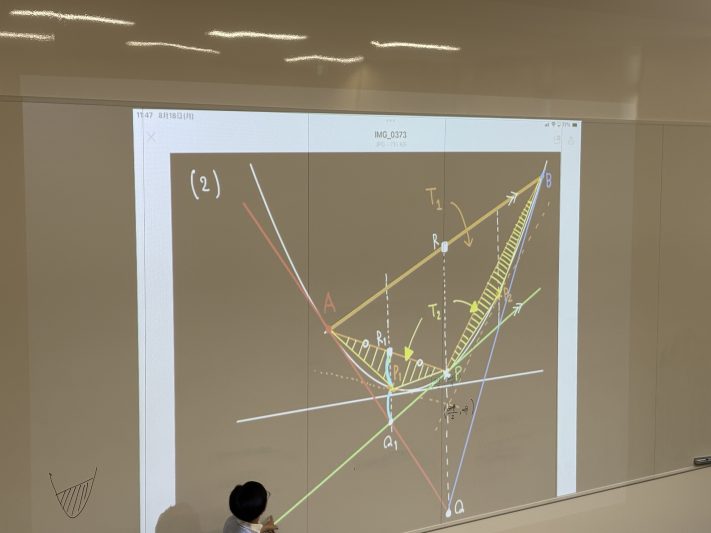

初日の前半は、積分法の起源と考えられるアルキメデスの「取り尽くし法」について、その雰囲気を概観しました。

座標平面上の計算と初等幾何学の内容を用いながら、放物線とその弦とが囲む図形の面積が求まる様相の一端に触れました。

方針のアイディアを出したり、既習事項を用いて接線の方程式を求めたりする中学生もおり、熱心に取り組む姿勢がうかがえました。

後半は、今回のテーマである「ルベーグ積分」について、具体例を用いて、その概要を話しました。

その上で、ルベーグ積分の有用性を紹介すべく、通常の積分(リーマン積分)では計算できないものの、ルベーグ積分では計算できる例を挙げるために、数の濃度や数の集合の長さについて話しました。

その道すがら、数学史上の名所古跡のひとつといえるカントールの「対角線論法」について触れることができました。

受講生の声

中3生

前半の授業は、自分にとって、とても興味深いものでした。

図形の長さや面積を求めるときに用いられる取り尽くし法は、

円周率が3より大きい証明などの場面で使えるということがわかりました。

また、円周率を近似値として22/7と求めた時にアルキメデスが正九十六角形を使ったことはとても興味深いですが大変だったろうなと思いもしました。

むかしから、はさみうちの原理のような考え方が使われていたということに感動しました。

後半の授業は、積分や微分の見え方が変わる、自分にとってとても大きな意味のある授業でした。

y = x^1/2のグラフがy^2=x(yは0以上)と表され、2次関数のグラフと見ることができる

事実に目から鱗が落ちる思いでした。

さらに、リーマン積分とルベーグ積分の違いの説明で、

レジュメを見た時は、とても難しそうだと思ったのですが、

聞いてみると意外と理解でき、とても世界が広がる話だと思いました。

また、ディレクレ関数の面積を求めるとき、x軸を分割するリーマン積分では求められないのに、y軸を分割するルベーグ積分なら面積を求めることができるということに、

とても興味をそそられました。

さらに、数の濃度の話で、無限集合の要素の個数を濃度という言葉で表すことができることは初耳でした。

正の偶数と正の整数の濃度が同じことは、ヒルベルトの無限ホテルの話を聞いたことがあるので最初から分かったのですが、有理数と実数の濃度は、実は実数の方が大きいということの証明は、以前、NHKの番組で見たことがあったのですが、

その時は理解できなかったのですが、今回の講座で理解できました。

ルベーグ積分は、リーマン積分において必須の条件である”被積分関数の連続性”が

必ずし必要でない、との事実を聞き、積分の考え方が変わりました。

とても自分にとって興味深い、新しい視点を与えてくれた講義でした。

高1生

〈前半〉

今までは、取り尽くし法は中学1年生で習ったような、円の面積を求める場合しか知らなかったので、放物線でも同様にできるのは面白かったです。

また、ちょうど一つ前の時間の講習で、微分法を用いた接線の傾きの求め方を習っていたので、それを活用して問題を解けたのも嬉しかったです。

僕はパズルみたいに解ける問題が好きなため、

幾何が代数よりも面白いと思っており、今日の内容はまさに興味をそそられる内容でした。

〈後半〉

今まで、毎年リレー講座を受けている中で、無限の話が出てくるたびに頭の中がハテナ???でいっぱいだったのですが、今回の講座で、数の濃度に関する話を聞いて、漠然と無限の実感がつかめました。

また、一学期に授業で数列を学び、これが他の内容にどう関わってくるのか、などと考えていましたが、ルベーグ積分の考え方にシグマが登場し、数列の大切さを思い直しました。

高1生

前半は、2次式の判別式など、既知の知識で考えられる問題が最初に提起されたことで、

以降を楽しく繋げることができて、良かったです。

後半は、完全に知らない範囲でしたが、既知の知識と絡めて説明をしていただき、大まかに内容を掴むことができました。

特に、数の集合の濃度については、例えば、自然数全体の濃度と正の偶数全体の濃度が同じであることを、初等的な関数を用いて示すことができることが面白かったです。